Seit 112 Jahren gibt es die Gloggi-Pfadi. Aber warum heissen sie eigentlich so? Der Name «Glockenhof» geht auf eine Glockengiesserei zurück. Sie wurde 1490 von der Zürcher Glockengiesserfamilie Füssli eingerichtet, dort wo heute das Hotel und das Zentrum Glockenhof stehen. Die Füsslis hatten schon vorher am Rennweg Glocken und Haushaltgeräte gegossen

Bildquellen: Schweizerisches Nationalmuseum: Die grosse Glocke von Knonau (Jahresbericht 1923), Schweizerisches Nationalmuseum: Von der Spanischen Suppe zum Potpourri (Blogbeitrag 2018, mit freundlicher Genehmigung), Die Schweiz, schweizerische Illustrierte Zeitsschrift 1898 .

Die Glocken wurden weitherum für ihre gute Qualität und ihren schönen Ton geschätzt. Ebenso bekannt waren die Suppentöpfe (Mitte). In ihnen köchelte am Sonntag, wenn alle in der Kirche waren, der Eintopf fürs Mittagessen schön lange vor sich hin. Sehr gut verkauft wurden auch Geschütze, im Bild die grösste gegossene Kanone «Mercurius», die lange im Hof des Landesmuseums stand.

An den Korpsbesammlungen im Hof des Landesmuseums haben sich Generationen von Gloggi-Pfadi also vor Kanonen aus der Giesserei im Glockenhof getroffen.

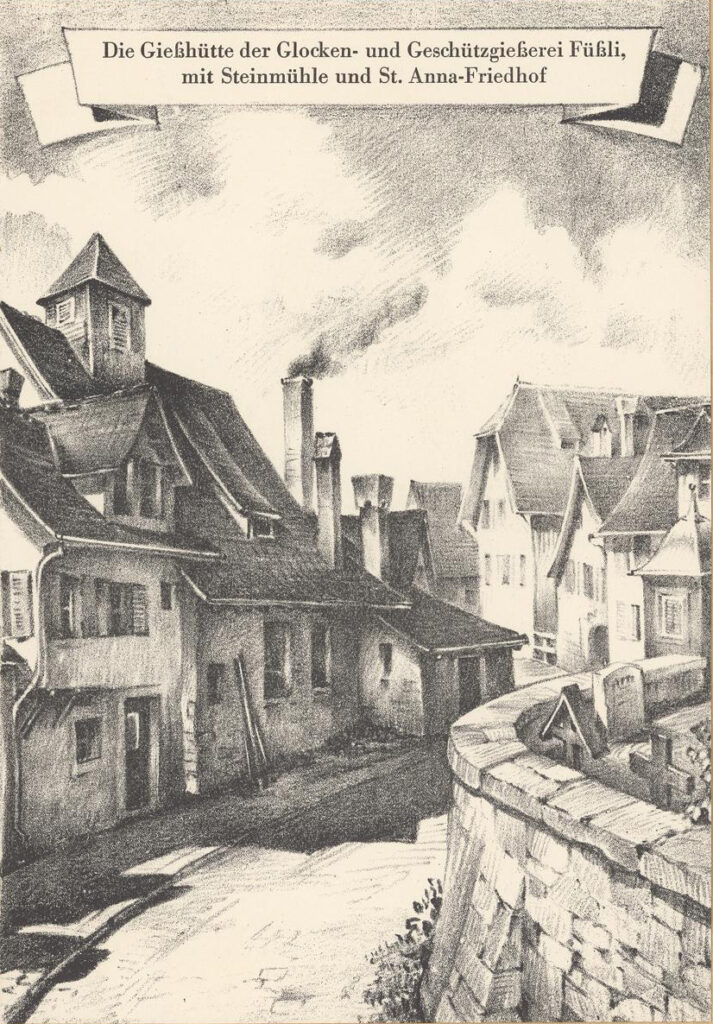

Die Gebäude der Giesserei mit den qualmenden Kaminen wurden später so dargestellt (e-rara).

Auf Youtube sind verschiedene Filme vorhanden, die zeigen, wie heute grosse Glocken gegossen werden, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=qxXcinzvO8E

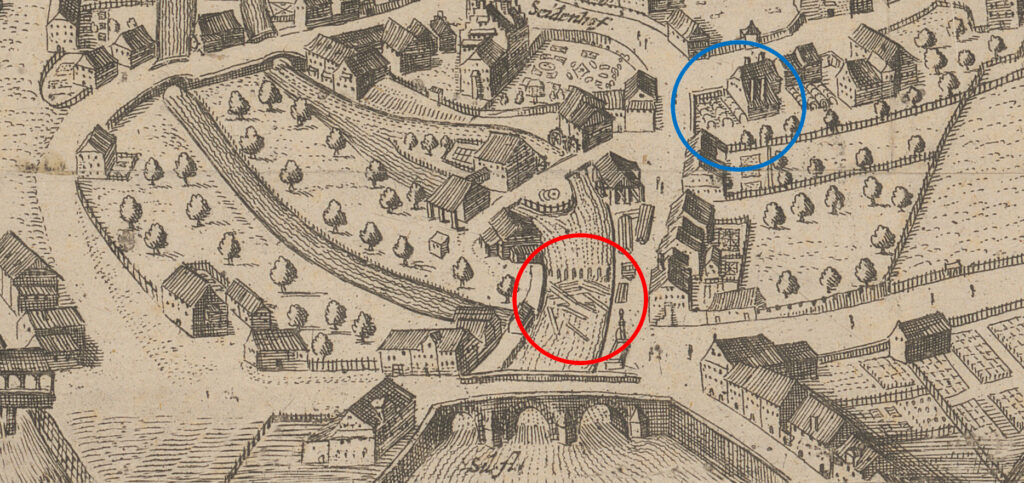

Das Giessen brauchte sehr viel Holz und dafür war die Lage des Glockenhofs ideal. Die Holzstämme aus dem Sihlwald wurden auf Sihl und Sihlkanal bis fast vor die Giesserei geflösst. Auf diesem Auschnitt aus der Meriankarte von 1642 (e-rara) sieht man gut, wo die Holzstämme aus dem Wasser geholt (roter Kreis), und dann in den Glockenhof gebracht wurden (blauer Kreis).

Der Sihlkanal verschwand später aus dem Stadtbild. Auf dem Plan der Stadt Zürich nach Breitinger von 1867 ist er noch gut sichtbar:

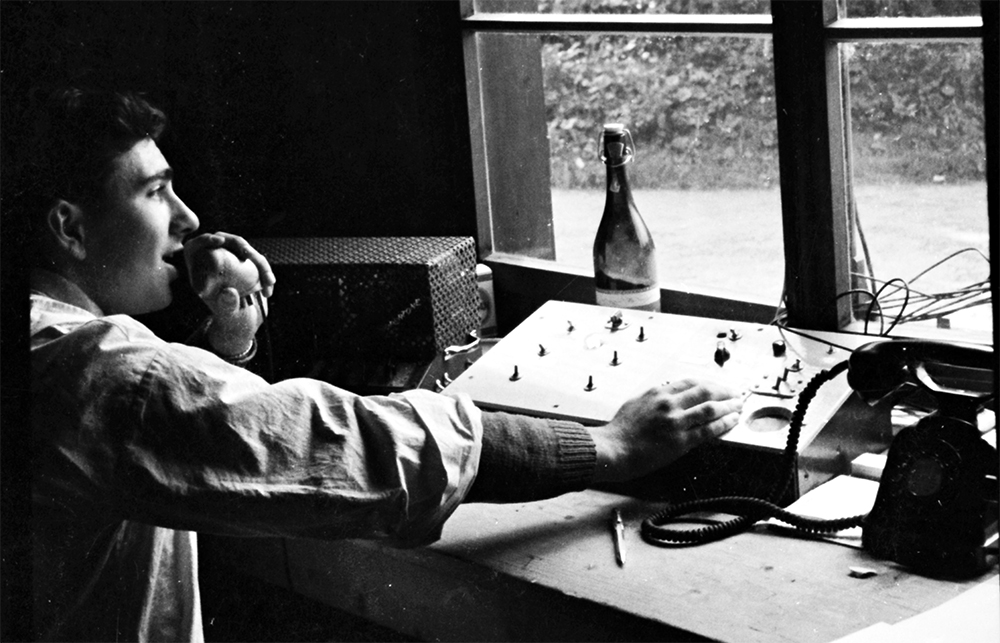

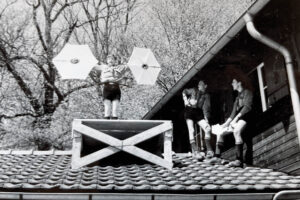

Die Sihl diente später als Herausforderung für viele «Pfadiübungen». Hier Wölfe und Pfadi Ende der 1960er-Jahre bei einer Sihlüberquerung. Niemand dachte wohl daran, dass hier einst Baumstämme aus dem Sihlwald vorbei geflösst wurden.

Die Giesshütte brannte 1830 ab. Die Füsslis stellten darauf den Giessereibetrieb ein. Das Gelände mit dem noch bestehenden Wohnhaus, dem «Glockenhaus» kaufte Kaspar Escher, Mitgründer der Firma Escher Wyss. Er vererbte es seiner Tochter Matthilde Escher, die darauf die St.-Anna-Kapelle und ein Heim für körperlich behinderte Kinder bauen liess. (Schon lange vorher hatte eine St.-Anna-Kapelle vor der Stadtmauer, auf der gegenüberliegenden Strassenseite bestanden. Der Name des Warenhauses St. Annahof erinnert noch daran, auch an den gleichnamigen Friedhof, der oben auf Karte und Zeichnung zu sehen ist.)

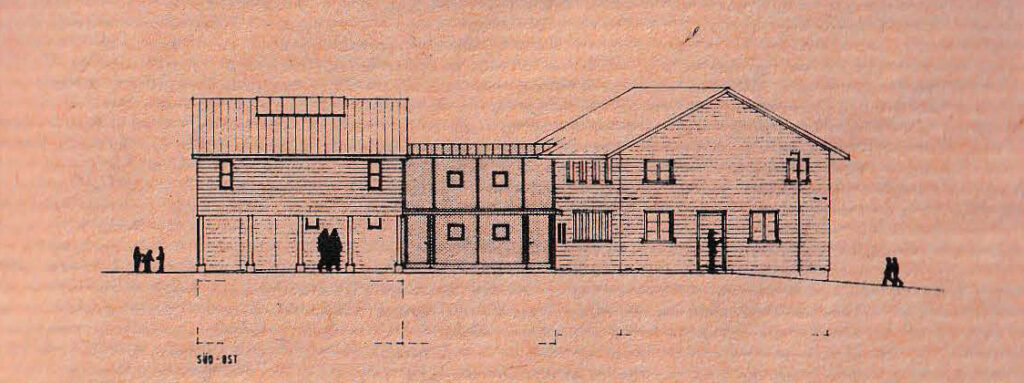

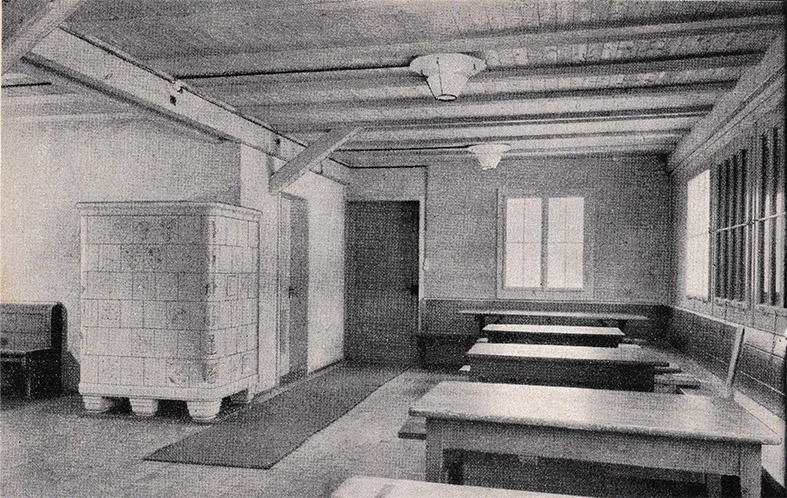

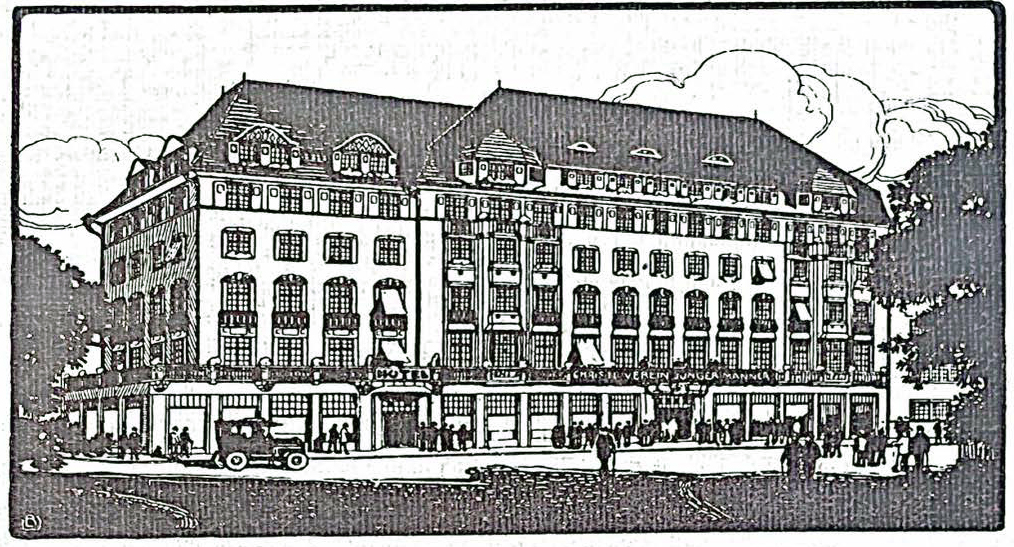

Das Heim der Matthilde-Escher-Stiftung, das bis heute besteht, brauchte mit der Zeit mehr Platz. Die Stiftung verkaufte deshalb das Glockenhof-Gelände an den CVJM und das Freie Gymnasium. Die St. Anna-Kapelle wurde neu errichtet, Gymnasium (heute Bürogebäude) Hotel und Vereinshaus Glockenhof entstanden 1911 in ihrer heutigen Form:

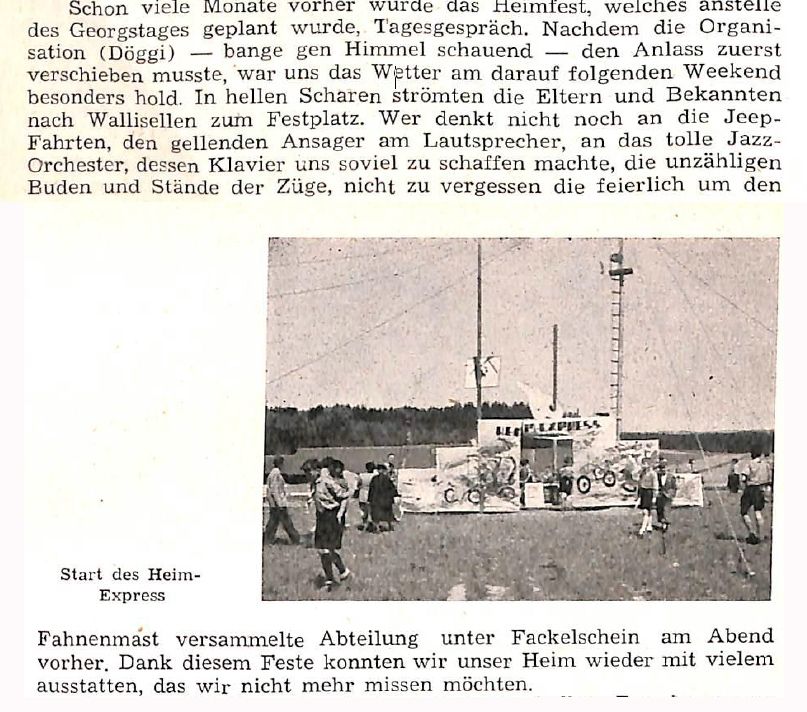

Und hier gründete der 17 Jahre alte Sekretariatsgehilfe des CVJM, Emil Dändliker 1912 innerhalb der Knabenabteilung eine Pfadfindergruppe. Was lag näher, als sie Glockenhof zu nennen?

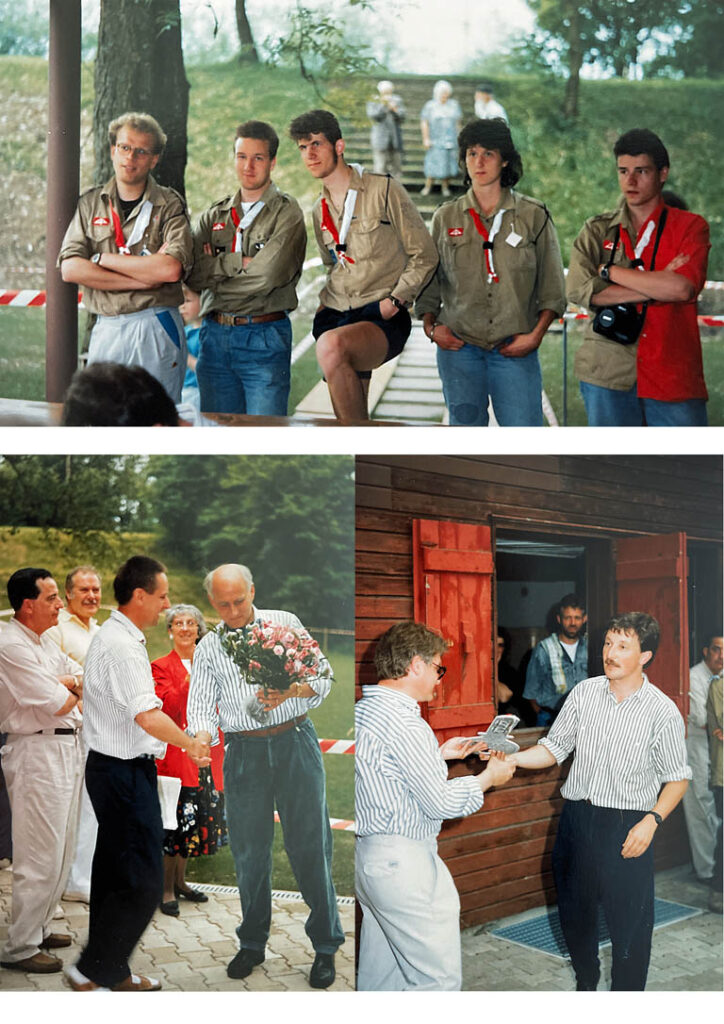

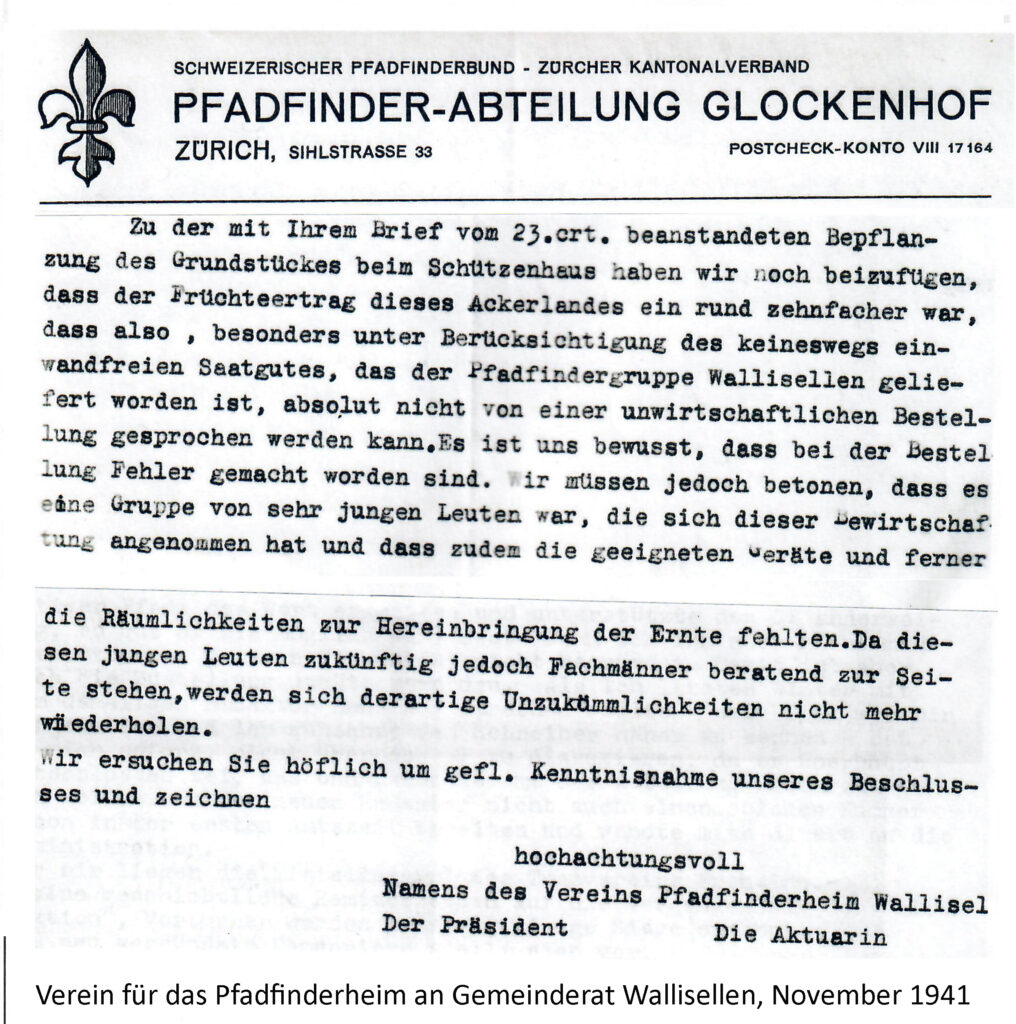

Glocken tauchen deshalb in der Gloggi-Geschichte immer wieder auf. Auch im Gloggi-Archiv bewahren wir eine auf. Es ist die Glocke, die der Gloggi (hier der damalige Korpsleiter Riss) 1975 den Manegg-Pfadi zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum schenkte.