Instagram meldet, es seien neue Fotos geteilt worden. Ich freue mich über die Fotos und Texte. Dass sie in einem munteren Sprachmix aus Züritüütsch, Deutsch und Englisch geschrieben sind, fällt mir gar nicht besonders auf. Auch dass meist nur klein geschrieben wird, ist selbstverständlich: hammer location here wird aus dem Sommerlager berichtet und chlausivibes kommen aus dem Chlausweekend, und wenn von der Gloggiparty berichtet wird, schreibt man vo däre phänomenale fete.

Aber wie war das eigentlich in den Vor-Social-Media-Zeiten? Beim Durchblättern alter GPs bin ich erstaunt:

Englisch war im GP schon seit den Anfängen der Zeitschrift 1930 zu lesen. I hope the Golden Arrow will keep moving schrieb Bi-Pi in der zweiten Nummer. Immer wieder waren ganze Artikel in Englisch geschrieben. Die damalige Redaktion wollte die Internationalität der Pfadibewegung hervorheben. Man schrieb über The rover movement in Switzerland und ein Artikel über our troop erzählte die ersten zwanzig Jahre Gloggi-Geschichte. Es war den Leitern ein Anliegen, dass auch andere Pfadis weltweit lesen konnten, wie man in der Schweiz Pfadi machte, die Zugehörigkeit zur «weltweiten Brüderschaft» sollte betont werden.

Noch viel häufiger als englischsprachige Artikel waren aber Artikel in Französisch zu lesen. Seitenlang berichten Pfadis aus Paris über ihre Aktivitäten.

Neben der Internationalität wurde aber auch der nationale Zusammenhalt in der Pfadibewegung stark betont. Immer wieder wurden Briefe aus der Romandie abgedruckt. Chèrs amis éclaireurs du Glockenhof, voici une lettre écrite par un de vos camarades lausannois. Aus dem Tessin wurden ricordi scout in italienischer Sprache geteilt.

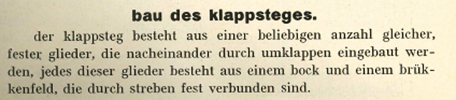

Auch konsequente Kleinschreibung ist im GP der 1930er Jahre sehr häufig. Sogar der Abteilungsleiter schrieb seinen Leitartikel klein und ein Artikel über den Bau eines Klappsteges begann 1930 so:

«Warum gross schreiben, wenn man nicht gross sprechen kann?» war damals die Devise. In verschiedenen Jugendbewegungen, so auch im Gloggi wurde die konsequente Kleinschreibung ausprobiert, aber auch die Stadtverwaltung von Biel schrieb z.B. 1934 ein halbes Jahr alles klein. (vgl. Wikipedia: Kleinschreibung)

Aber Zürichdeutsch wurde damals nicht geschrieben? Weit gefehlt. Im Dialekt verfasste Artikel waren häufig und 1934 erschien ein ganzer GP ausschliesslich in «Züridüütsch»: Lönd i eue Dialäkt nüd neh. Es isch bim Gugger die höchst Ziit, das mer wieder echli meh reded wie-n-is- da Schnabel gwachse-n-isch war da zu lesen. Im Jahr nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland war die Verwendung des Dialekts auch ein Beitrag zur geistigen Landesverteidigung. Sogar der Goldene Pfeil hiess jetzt De goldig Pfil.

Züritüütsch, Englisch (aber auch Französich und Italienisch) und Kleinschreibung: Das hatten wir also alles vor 90 Jahren schon. Der Unterschied liegt wohl darin, dass damals mit der Schreibweise immer ein Ziel verfolgt wurde. Man wollte die Internationalität der Pfadi, den Zusammenhalt der Pfadi in der Schweiz über die Sprachgrenzen hinweg betonen, sich mit dem Dialekt vom Deutschen abgrenzen oder sich mit Kleinschreibung für eine einfachere, modernere Rechtschreibung einsetzen. Heute nutzen wir all die sprachlichen Möglichkeiten kreativ, einfach aus Freude daran.