Am Gloggenair konnte man bei der Archivgruppe eine kurze Nachricht nur mit den Armen, also per «Semaphor» weitergeben. Jede Armstellung bedeutet einen Buchstaben. Was für fast alle neu war, war früher für die Wölfe eine Selbstverständlichkeit.

Download Semaphor-Alphabet (Wikimedia Commons)

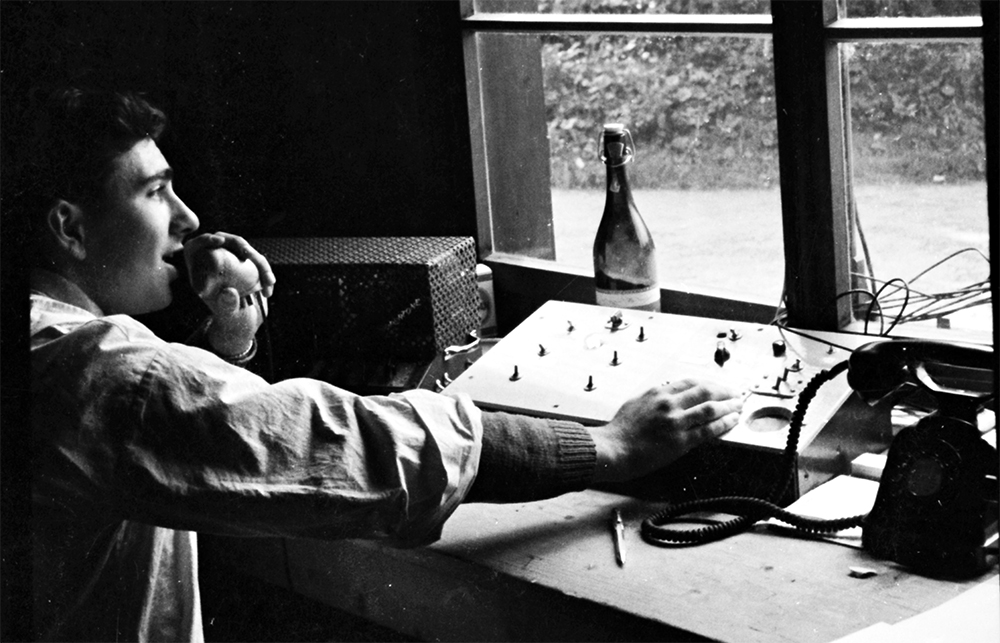

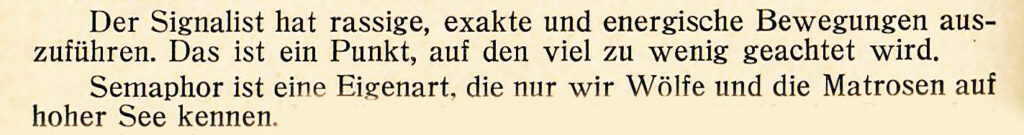

16 Buchstaben in der Minute konnte ein Wolf in den 1940er-Jahren «semaphörlen». Man war (wie hier 1942 im GP) stolz darauf, etwas zu können, das sonst nur noch die Matrosen konnten:

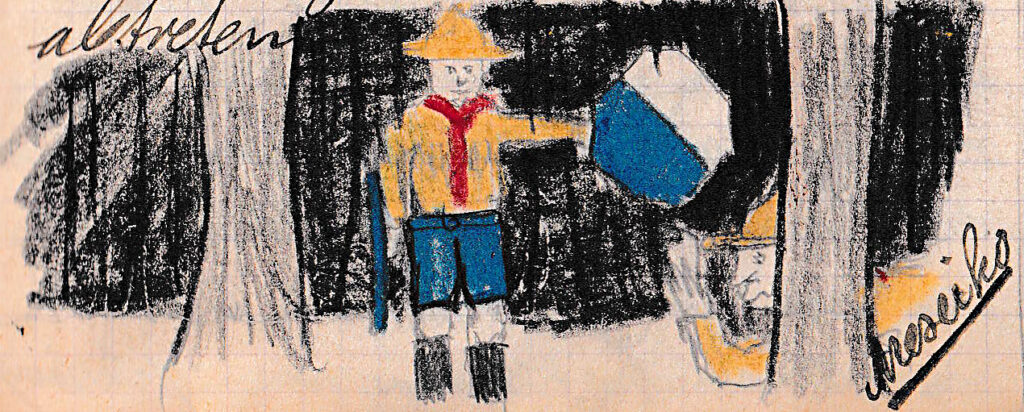

Auch die Pfadis brauchten Semaphor für kurze Distanzen:

Im GP wurde in den 1940er-Jahren empfohlen, sofort nach dem Aufstehen im kalten Schlafzimmer sämtliche Semaphor-Zeichen vor dem Spiegel zu üben, dann habe man mit Sicherheit wieder warm.

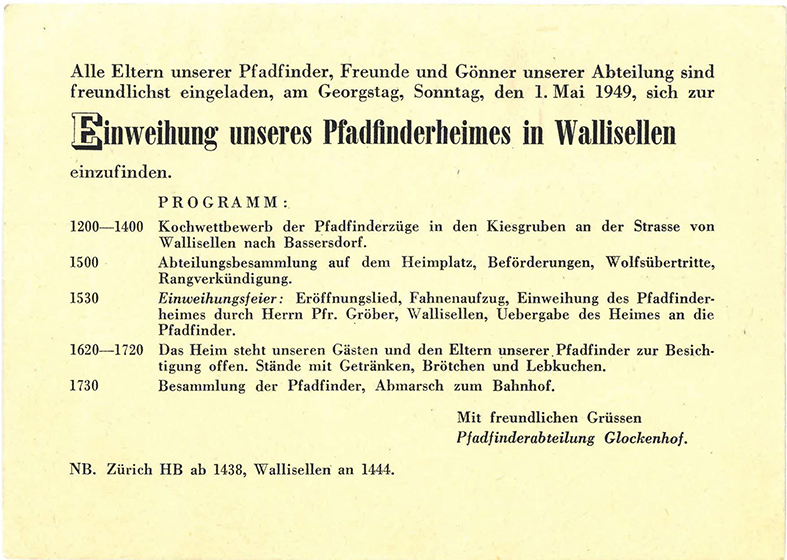

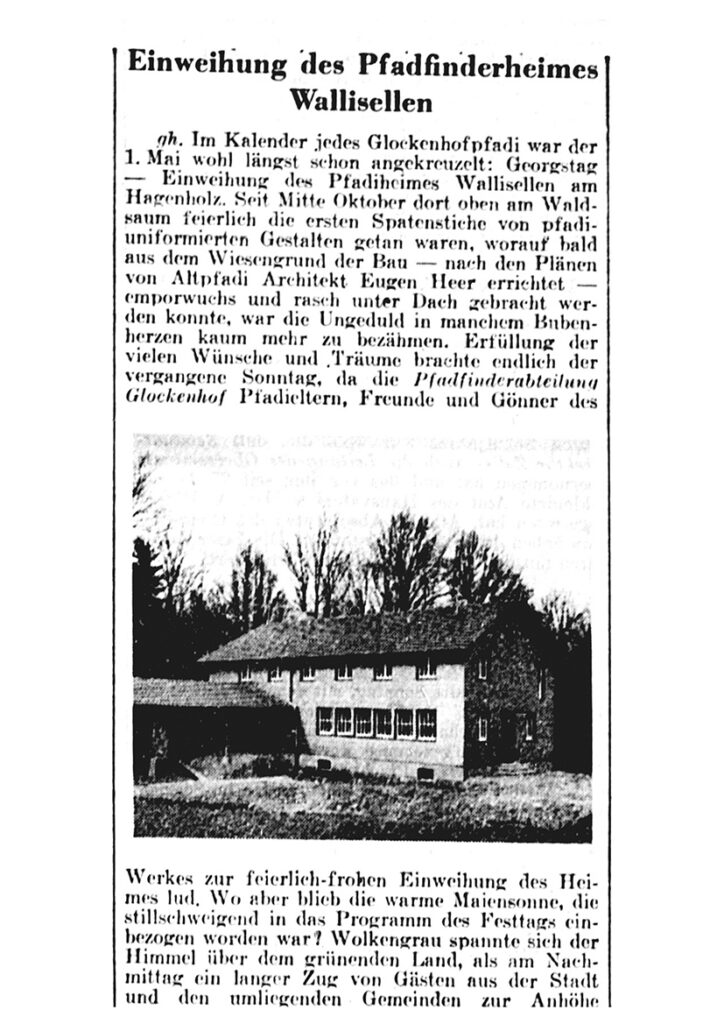

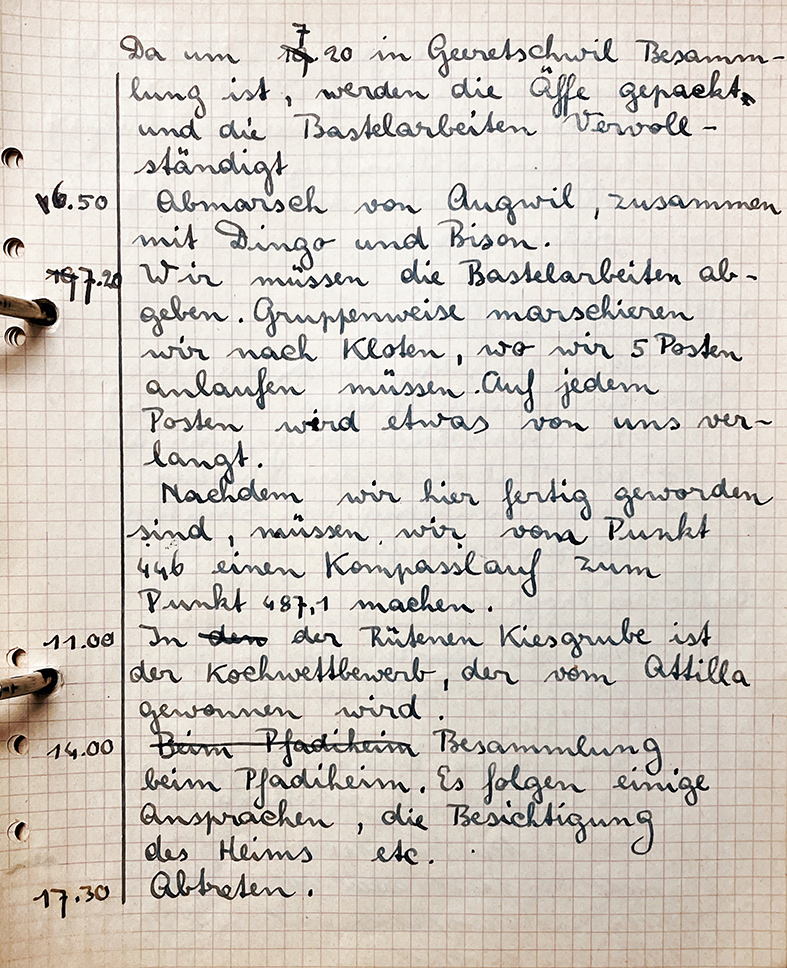

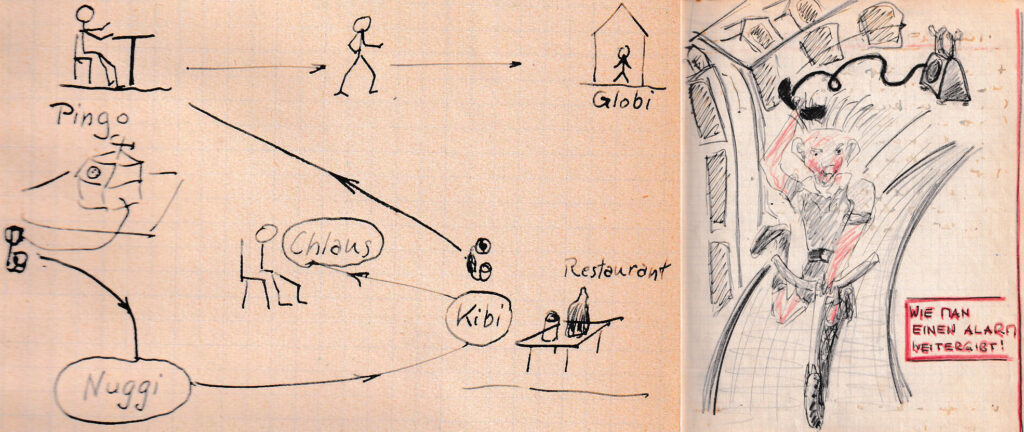

Im Alltag war das Telefon natürlich schneller. Weil bis in die 1950er-Jahre aber lange nicht alle eine Telefon hatten, wurden Nachrichten, wann man sich treffe als «Alarm» weitergegeben:

Wer kein Telefon hatte, wurde zu Fuss, per Trotinett oder Velo informiert. Vom Telefon im nahen Restaurant meldete man dann, dass man die Nachricht erhalten habe.

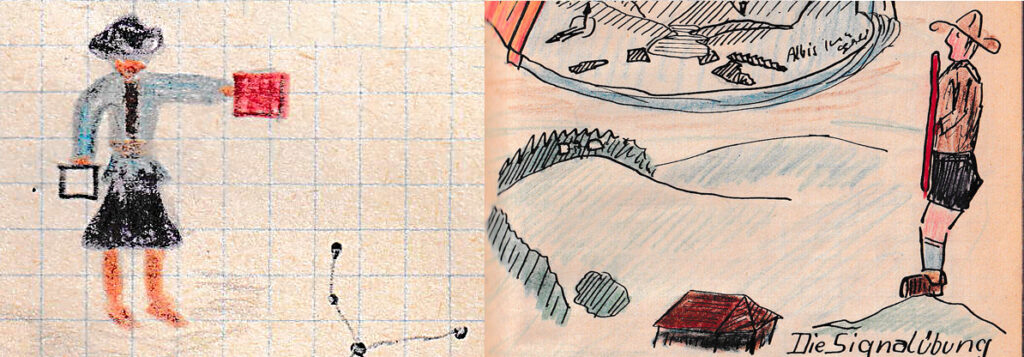

An ihren Anlässen hatten die Pfadi aber den den Ehrgeiz, Nachrichten über möglichst grosse Distanzen weiterzugeben.

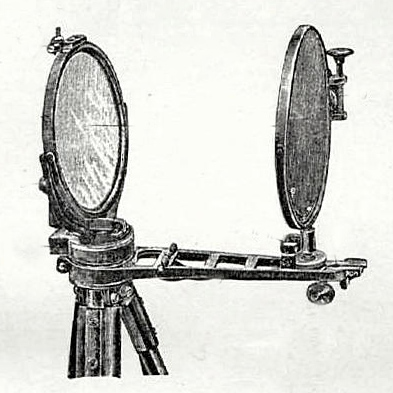

Am Tag konnte man sich mit solchen Winkerscheiben und dem Morsealphabet (-> Pfadiwiki) kilometerweit verständigen. Das hatte aber natürlich den Nachteil, dass alle, die morsen konnten, die Nachricht ebenfalls lesen konnten.

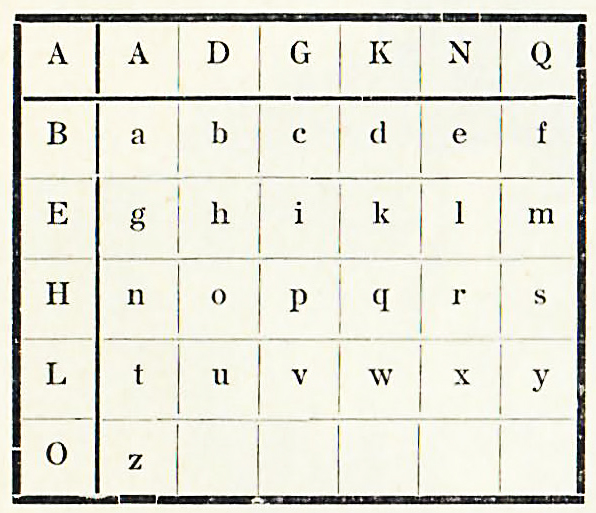

Deshalb chiffrierte man wenn nötig die Meldungen. Hier ein Beispiel aus dem GP 1937: Jeder Buchstabe wurde durch zwei andere ausgedrückt. Statt p wurde GH gemorst. Pfadi hiess dann

GH/QB/AB/KB/GE

So hatte jede Gruppe ihren eigenen geheimen Code. Wer ihn nicht kannte, hatte keine Chance, die Nachricht zu verstehen.

Das Übermitteln brachte so manchmal viel Wartezeiten mit sich, weil man die Meldung zuerst entschlüsseln musste.

Einige Stämme besassen sogar Heliographen, eine Art abdeckbare Spiegel, mit denen man bei Sonnenlicht sehr weit morsen konnte.

In der Nacht morste man mit Taschenlampen, Laternen oder sogar Blinkapparaten, die mit einem Dynamo angetrieben wurden. Sie waren zwar sehr schwer, aber es war ein gutes Gefühl vom Uetliberg auf den Pfannenstil zu blinken und sich zu verstehen.

Ab etwa 1960 liest man dann in GP und Gruppenbüchern weniger von solchen Methoden, Nachrichten weiterzugeben. Anderes rückte in den Vordergrund. Man morste mit Tastern, funkte, machte Radiosendungen und schliesslich begann das Internet, eine wichtige Funktion zu übernehmen.