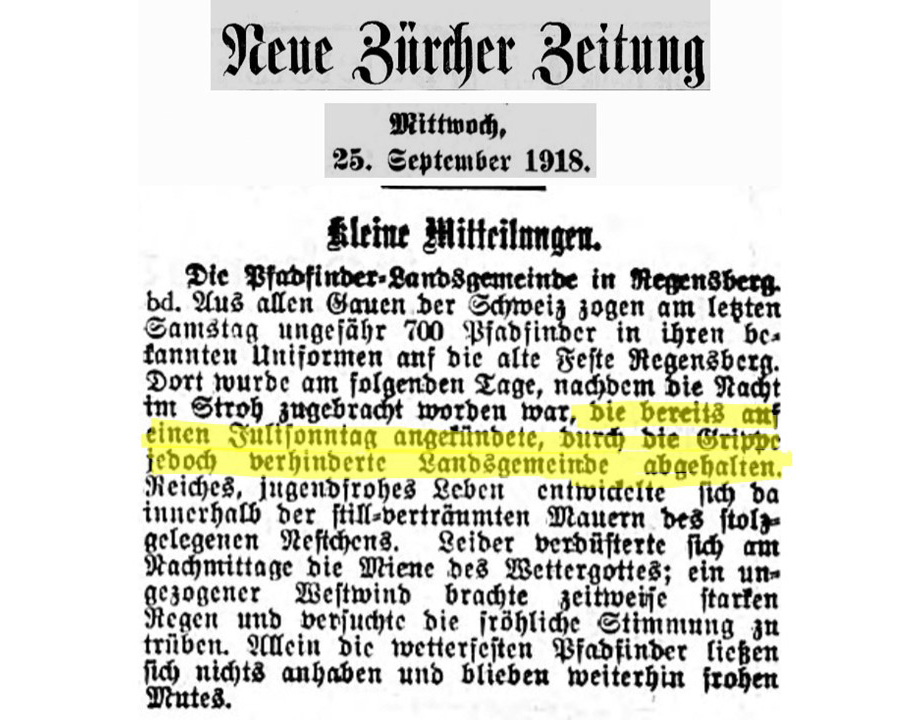

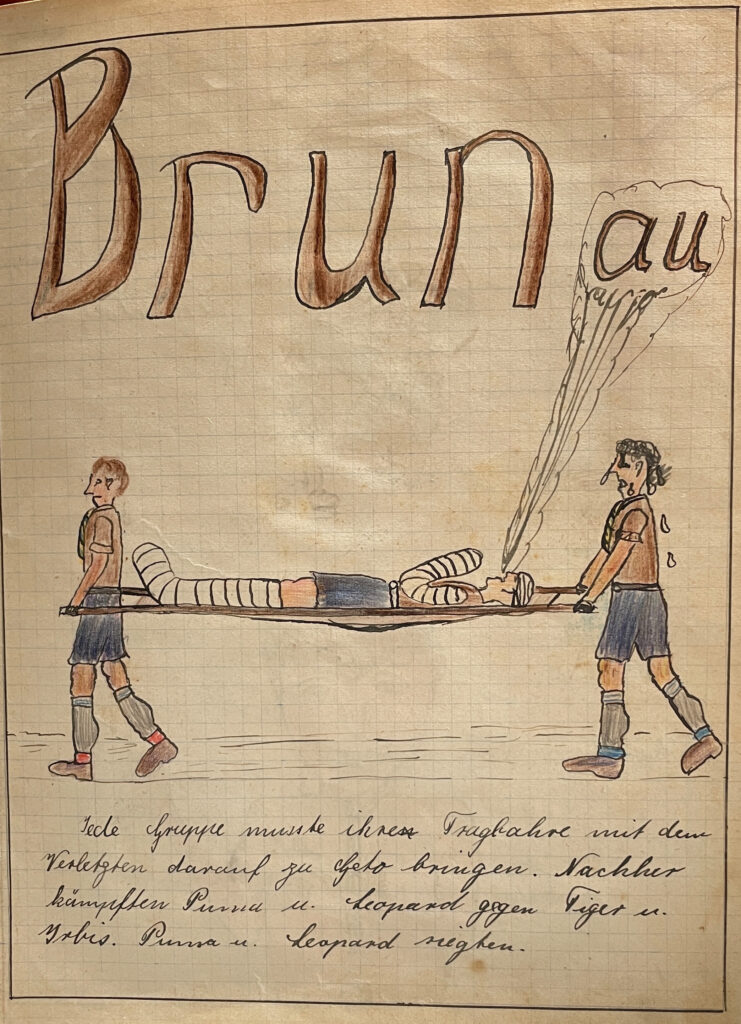

Vor 25 Jahren wurde die Archivgruppe gegründet. Wir feierten das Jubiläum mit einem Posten am Gloggi-Tag. Dort erzählte der Gloggi-Geist unter anderem davon, wie die Pfadi früher mit Bahren Verletzte rasend schnell über Stock und Stein transportiert hätten. Die Pfadi bauten am Posten selbst eine Bahre und rannten mit einem «Verletzten» über einen Parcours. Das sah dann nicht genau so aus, wie vor 80 Jahren auf der Allmend Brunau, aber doch so ähnlich:

Gruppenbuch Leopard/ Wiking 1953-1958

Aber wie kamen die Bahren in die Pfadi? Und rannte man mit Verletzten wirklich durch die Gegend? Das muss sie ja ganz schön durchgeschüttelt haben. Gruppenbücher und andere Unterlagen im Gloggi-Archiv geben Auskunft:

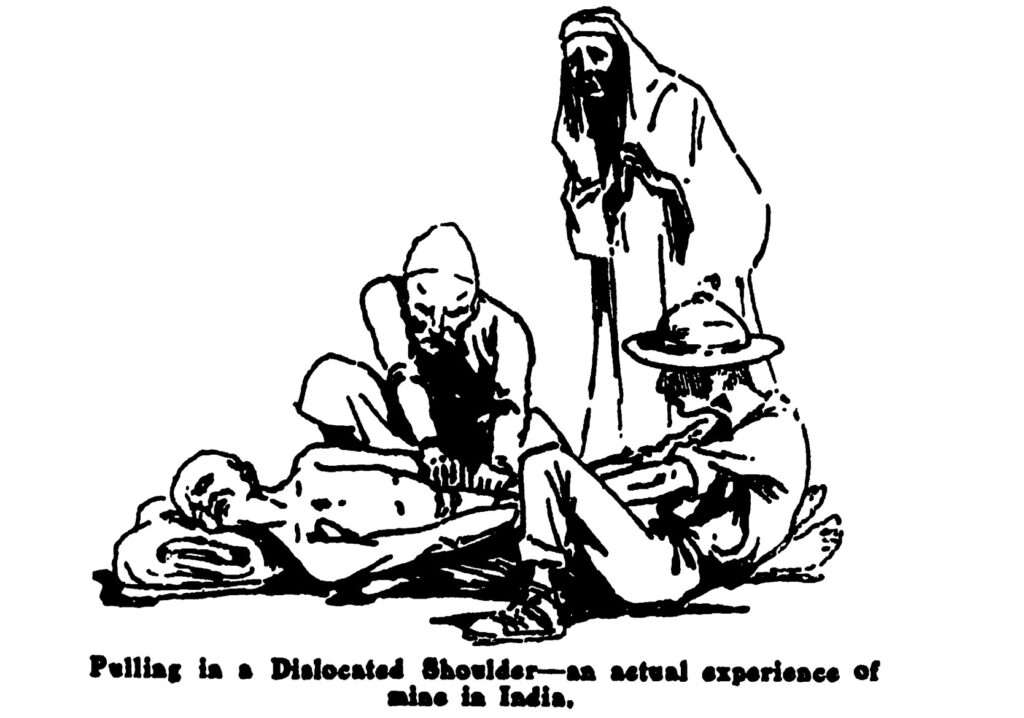

Der Gründer der Pfadi, Bi-Pi beschrieb 1908 in seinem ersten Buch für Pfadi, «Scouting for Boys», dass Pfadi um «allzeit bereit» zu sein, natürlich auch in Erster Hilfe ausgebildet sein müssten. (Text und Bilder der ursprünglichen Ausgabe von 1908 sind im Projekt Gutenberg verfügbar). Er machte gerade ein Beispiel von sich selbst und zeichnete, wie er behandelt worden war, als er sich in Indien die Schulter ausgerenkt hatte. In diesem Buch gab er auch Anleitungen für den Bahrenbau.

Bi-Pis Schulter wird in Indien wieder eingerenkt (aus Scouting for Boys, 1908)

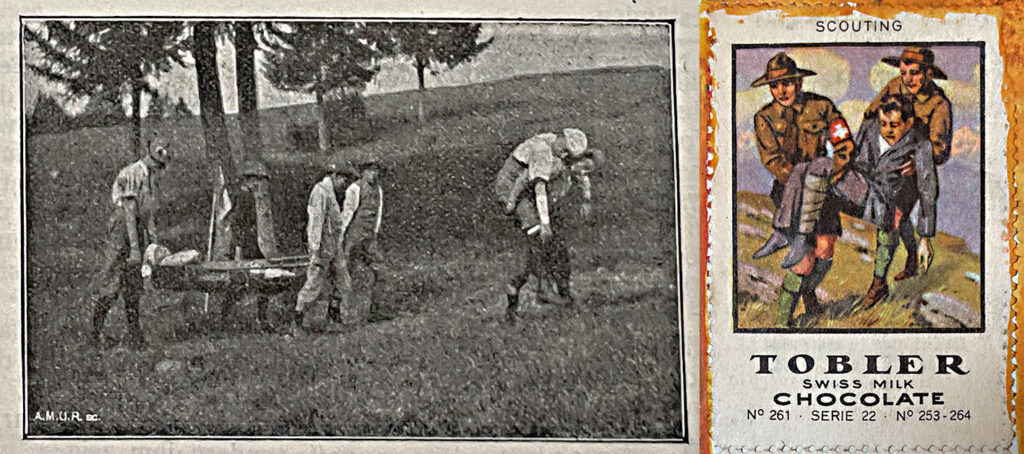

Verwundetentransporte mit Bahren wurden bald so etwas wie ein Markenzeichen der Pfadi. Als der CVJM 1913 Werbung für die Pfadi machte, erschien in seiner Zeitschrift «Die Glocke» auch ein Bild von Pfadi, die Verwundete transportieren (links).

„Die Glocke“, 1913 und Chocolat Tobler, 1928

Pfadi beim Verwundetentransport sieht man auch auf den Sammelmarken (damals so eine Art Panini-Bilder) der Schoggifabrik Tobler in den 1920er-Jahren (rechts).

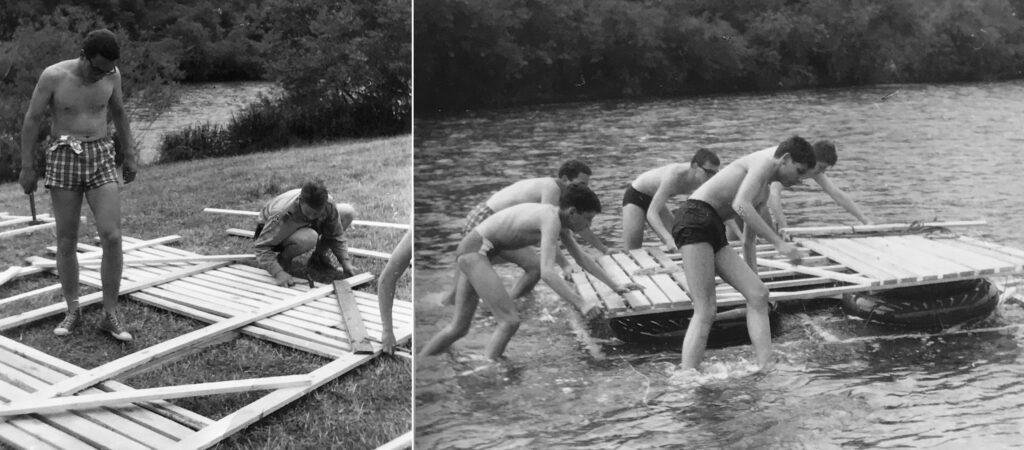

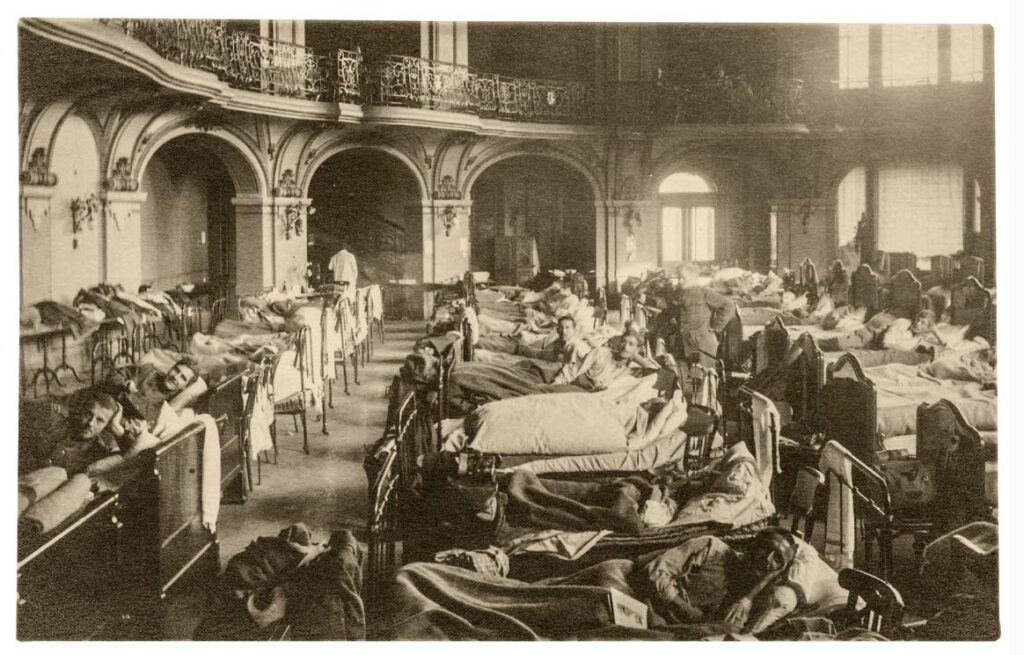

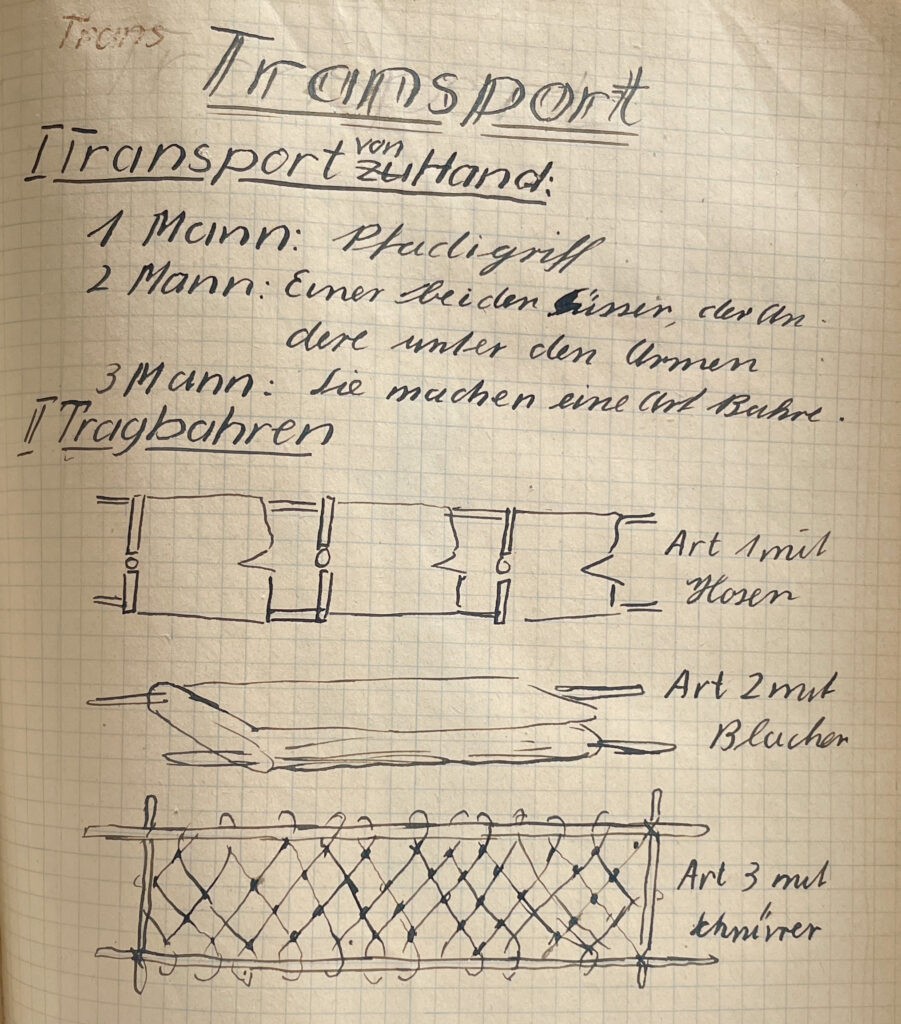

Das Fixieren von gebrochenen Knochen und der Transport von Verletzten bis zur nächsten Strasse wurden regelmässig geübt. Auch bei Wettkämpfen mussten die Gruppen Bahren bauen und «Verwundete» möglichst schnell transportieren.

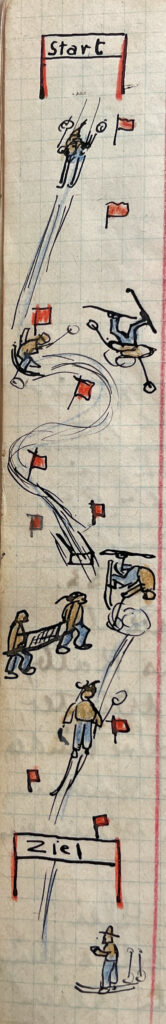

Dass Bahren manchmal gebraucht wurden, zeigt ein Gruppenbuch der „Hunnen“ von 1932. Bei einem Pfadiskirennen war auch eine Schanze eingebaut worden, neben der zwei Pfadi für den Fall der Fälle mit einer Bahre warteten. Zeichnungen in Gruppenbüchern zeigen, dass sich die Pfadi beim Üben auch gut amüsierten

Skilagerbuch „Hunnen“ 1932/33

Gruppenbuch Voss 1936/37

Meistens brauchte man ja die erworbenen Kenntnisse zum Glück nicht, es waren eher Blasen an den Füssen behandeln

Oder je nachdem musste auch einmal ein blaues Auge behandelt werden. In Gruppenbüchern ist auch von Übelkeit, die in Herbstlagern herrschte und Kranken mit Fieber zu lesen.

Gruppenbuch Voss 1936/37

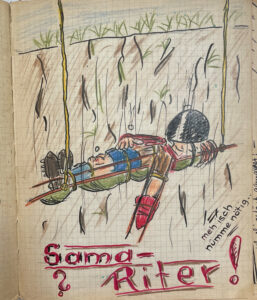

Irgendwann verselbständigten sich dann die Wettbewerbe, welche Gruppe wohl am besten in Erster Hilfe sei. Man rannte nicht nur mit Bahren um die Wette, sondern liess die «Verwundeten» auch selbst rennen, führte «Samariterstafetten» durch. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir in den 1960er-Jahren mit einem eingeschienten Bein und einem fixierten Arm Hindernisläufe absolvierten.

Samariterstafette 1942

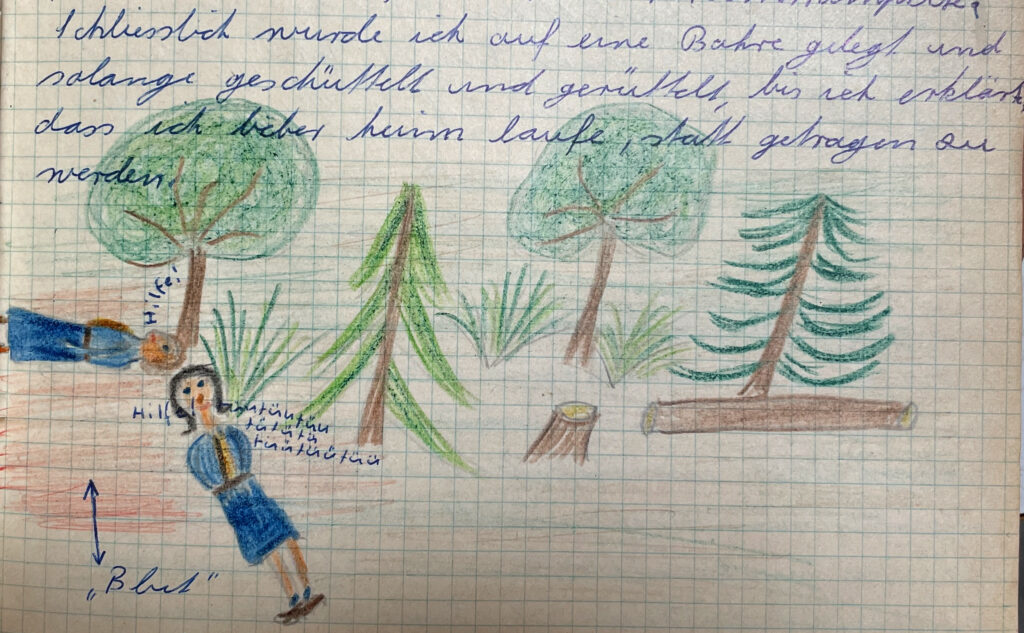

Dass die zu Übungswecken auf den Bahren Transportierten manchmal abstiegen, wenn sie zu sehr durchgerüttelt wurden, ist in einem Zugsbuch der Manegg von 1964 beschrieben:

«Schliesslich wurde ich auf eine Bahre gelegt und solange geschüttelt und gerüttelt, bis ich erklärte, dass ich lieber heim laufe, statt getragen zu werden» beschreibt eine Pfadi hier.

Bahrenbau und -transporte wurden lange in den verschiedenen Auflagen der Pfaditechnik beschrieben und in die Hefte für die verschiedenen Prüfungen eingetragen.

Unterdessen ist der Bau von Tragbahren aus der Pfaditechnik verschwunden – und man macht vermutlich auch keine Wettrennen mit Bahren mehr. Aber Spass hat’s gemacht, beides am Gloggi-Tag nochmals aufleben zu lassen.