Im Juni 2022 trafen sich der Heimverein und der APV in der Bläsimühle zu ihren Generalversammlungen, dieses Jahr gekoppelt mit dem APV-Grill, einer schönen Gelegenheit, viele Ehemalige wiederzusehen. Für die Archivgruppe war das auch Gelegenheit, auf einigen Plakaten die Geschichte der Bläsimühle darzustellen. Hier eine Zusammenfassung in zwei Blogbeiträgen:

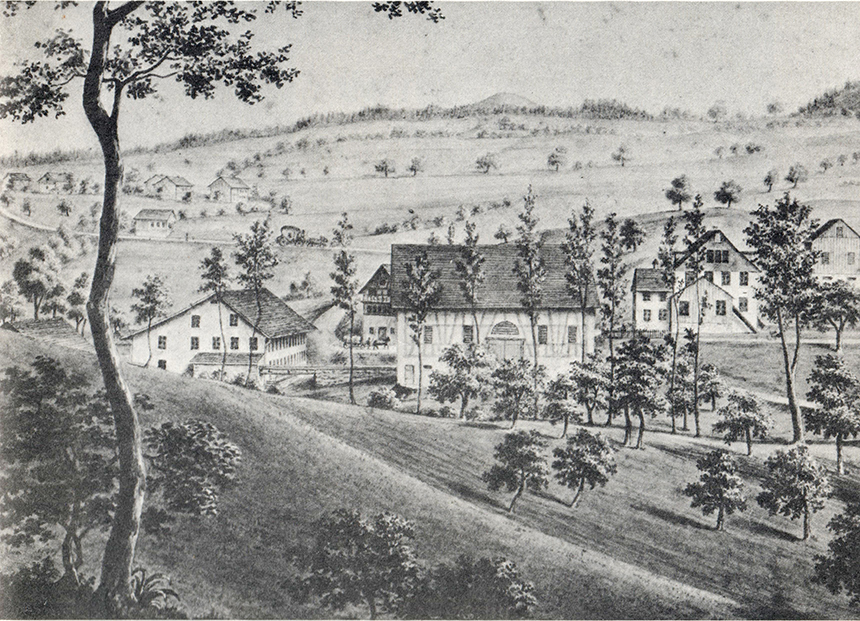

Die Bläsimühle vor dem Gloggi

https://maps.zh.ch/lubis?gyger=1&x=14344.19&y=20011.44&zoom=5&rotation=0

| 1467 | Die Bläsimüli wird im Steuerrodel der Stadt Zürich erstmals erwähnt. |

| Der Name könnte von einer um 1370 genannten Kapelle, die dem heiligen Blasius geweiht war, stammen. Möglich ist auch, dass die Mühle einem Blasius gehörte. | |

| 1648 | Es besteht vermutlich bereits eine Sägerei neben der Mühle. Die Gemeinde bezahlt dem Bläsimüller einen Sagerlohn. |

| 1655 | Ulrich Müller (verheiratet mit Barbara Frei) kauft die Bläsimühle. |

| 1660 | Er baut ein neues Wohnhaus mit Mühle. |

| Die Bläsimühle wird als «Kundenmühle» betrieben, Bauern bringen ihre Ernten zum Mahlen in die Mühle. Sie ist für die Verarbeitung von Hafer zu Mehl bekannt. | |

| 1804 | sind der Bläsimühle neben der Sägerei auch zwei Weinschenken angegliedert. |

| 1812 | Die Bläsimühle verfügt auch noch über eine Nebenmühle , eine «Knochenstampfi». Knochenmehl ist ein wichtiges Düngemittel. |

| 1816 | Die verheerende Hungersnot 1816/1817 wirkt sich auf die Mühlen aus. Sie haben viel weniger zu mahlen und sind Ziel von Bettelzügen, teilweise auch von Raubüberfällen und Morden. |

| .«…die Menschen wehklagten und welkten dahin in Hunger und Krankheit. Scharenweise strömten die Bettler herbei; ihre blassen, erdfalben, aufgedunsenen Gesichter, die angeschwollenen Füsse, der matte Gang, o, wie war dies ein Bild des Jammers und entsetzlicher Not» Jakob Stutz aus der benachbarten Mühle Balchenstahl bei Hittnau (Siebenmal sieben Jahre aus meinem Leben, Frauenfeld: Huber 1983, S. 284f.) | |

| Dass die grosse Klimaveränderung («Das Jahr ohne Sommer») auf den Ausbruch des Vulkans Tambora im heutigen Indonesien zurückzuführen ist, weiss man erst viele Jahrzehnte später. | |

| 1840 | Die Mühle durch zwei oberschächtige Wasserräder betrieben. |

(in der Bläsimühle befand sich das Rad in einem Wasserradkasten)

| 1843 | Erbauung der grossen Mühlenscheune, die für den Landwirtschaftsbetrieb genutzt wird |

| 1845/47 | In diesen Jahren herrscht wegen Missernten (Kartoffelkrankheit) grosse Teuerung, die Mechanisierung der Weberei führt zu Verdienstausfällen und Armut. Andere Gemeinden betreiben Suppenküchen, Russikon ist es möglich, «mittelst wöchentlicher Austheilung von Mehl in der Bläsimühle der Noth zu steuern». Vogel: Memorabilia Tigurina, 1853, S. 422 |

| 1848/49 | Der Kanton baut die Strasse III. Klasse von Fehraltorf über Russikon nach Wildberg, er beschäftigt dazu hauptsächlich verdienstlose Arbeiter. |

| Müller Jakob Kägi führt einen Umbau von Wohnhaus und Mühle durch. Mit den Veränderungen von | |

| 1862 | entsteht ein stattlicher langgestreckter Bau unter einem Satteldach. Die Bläsimühle nimmt in etwa die heutige Form an. |

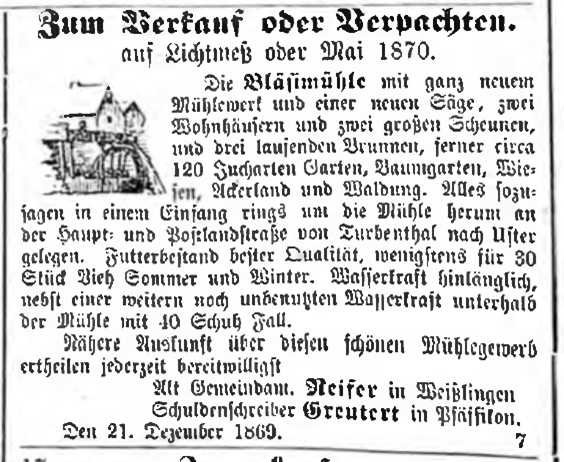

| 1869 | Der Nachlass von Müller Jakob Schellenberg muss konkursamtlich verwaltet werden. Die Bläsimühle wird zum Verkauf ausgeschrieben. |

| 1872 | Heinrich Frei kauft Wohn- und Mühlengebäude, Sägerei und Wasserradhaus, die grosse Scheune, Acker-, Wiesland und Wald. |

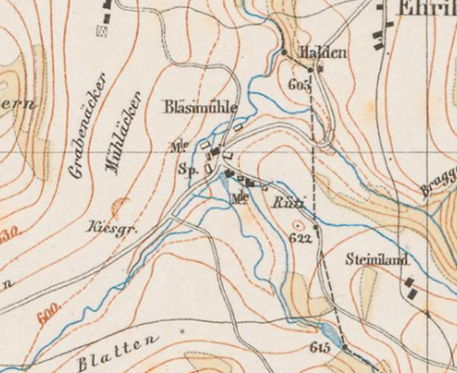

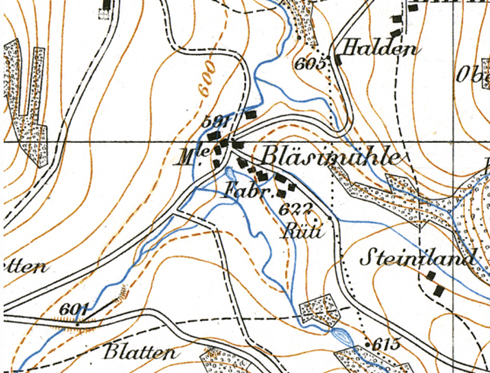

(https://maps.zh.ch/ Wildkarte 1850 und Siegfriedkarte 1880)

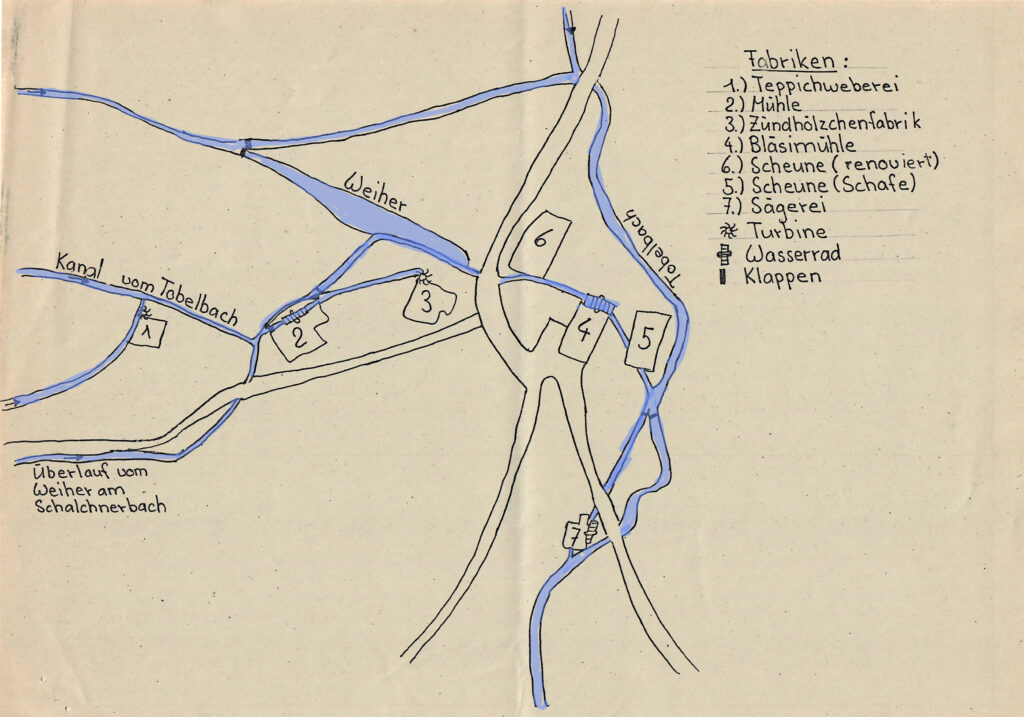

Das Gebiet der Bläsimühle wird ab Mitte 19. Jahrhundert zum eigentlichen Industriegebiet.

Die Wasserkraft wird mit Wasserrädern und Turbinen rege genutzt. Das Wasser wird in Kanälen von einer Nutzungsstelle zu anderen geführt und in Weihern gespeichert.

Neben Mühle und Sägerei der Bläsimühle sind hier die «obere Bläsimühle» bzw. «Neubläsimühle», eine relativ kleine Spinnerei mit 1600 Spindeln und eine Teppichweberei angesiedelt.

Eine Schulklasse hat in den 1980er-Jahren in ihrem Klassenlager das damalige Kanalsystem sehr genau nachgezeichnet (siehe unten). Unklar ist einzig, wo bzw. in welchem Haus die Spinnerei von Heinrich Schneider stand, sie ist auf der Wildkarte und in den «Mittheilungen aus den Akten der zürcherischen Fabrikkommission» von 1858 erwähnt.

Die ebenfalls hier angesiedelte Zündholzfabrik der Gebrüder Hürlimann mit ihren «Mühlrad»-Zündhölzern ist weitherum bekannt. (Bilder: Hans Keller: Chronik der Gemeinde Russikon, 1998)

| 1890 | wird der Wirtschaftsbetrieb (d.h. die Weinschenke) eingestellt. |

| 1933 | Die Mühle wird stillgelegt, Wasserrad und Wasserradkasten werden 1943 abgebrochen. Der Landwirtschaftsbetrieb wird weitergeführt. |

| 1972 | Weil die Landwirtschaft jetzt vom nahen Bauernhof «Mühlenhof» aus betrieben wird, stehen Bläsimühle und Scheunen zum Verkauf. Der Kanton stellt die Scheune, die abgebrochen werden soll, unter Schutz. |

| 1973 | erfolgt der Verkauf der Bläsimühle durch die Familie Frei an den Heimverein |

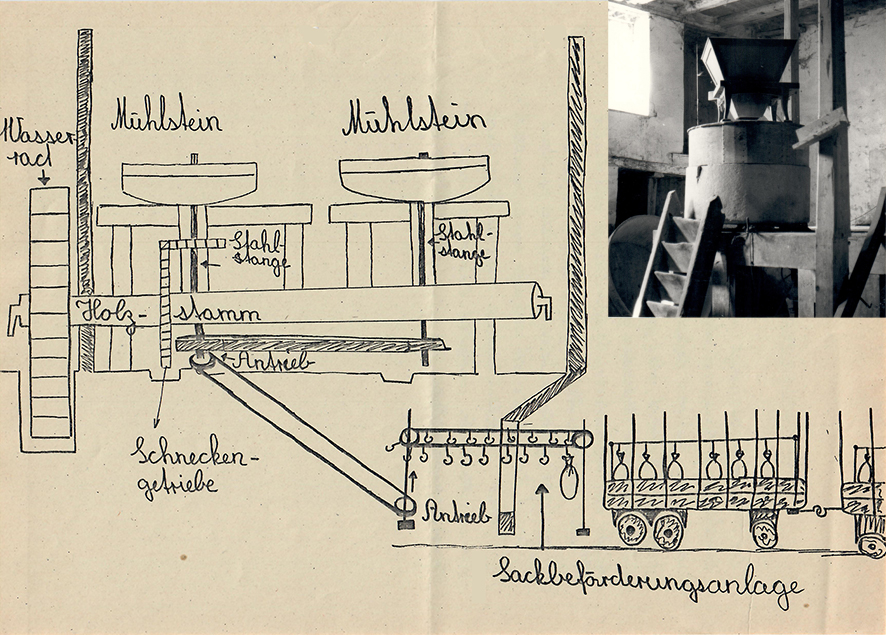

Bis 1933 bringen Bauern ihr Korn zum Mahlen in die Bläsimühle. Das Mahlen kann man sich mit Hilfe einer Zeichnung der Schulklasse, die nach Interviews mit der Familie Frei entstand und einer Fotografie des Mühleraums vor dem Umbau ungefähr vorstellen:

Zusammengestellt mit einem Artikel von Hans Keller im Mitteilungsblatt der Gemeinde Russikon vom September 1992 (Staatsarchiv Zürich Dc R 32.1g) und der Chronik der Gemeinde Russikon von 1998.

Und hier der Blogbeitrag zur Bläsimühle als Gloggiheim.